2023年,中国进行了第五次经济普查。今年上半年,各省份的第五次经济普查公报已全部公布。五普数据里有关于中国经济极为丰富的信息,我会根据五普数据和其他经济数据,进行一系列的分析和解读。这是五普数据分析系列的第一篇。

众所周知,中国是“世界工厂”。对于中国这样一个工业原材料(能源、矿产大量依靠进口)不能自给,大量工业品又需要出口的国家而言,发展制造业对交通条件要求很高。

因此,当今中国的制造业,分布非常集中——最集中的地区是长三角、珠三角以及以它们为代表的东部沿海地区;其次是长江通航条件较好的干支流沿线地区(川渝鄂湘赣皖苏沪)(贵州、云南没有可通航的长江干流河段,基本无利用长江通航条件);再次是内陆地区的综合性交通枢纽(有大型航空港和铁路枢纽)。

五普有详细的就业数据。结合五普数据和2024年全国各省的统计公报,可以对中国制造业乃至非农就业的集中度,有更系统的认识。

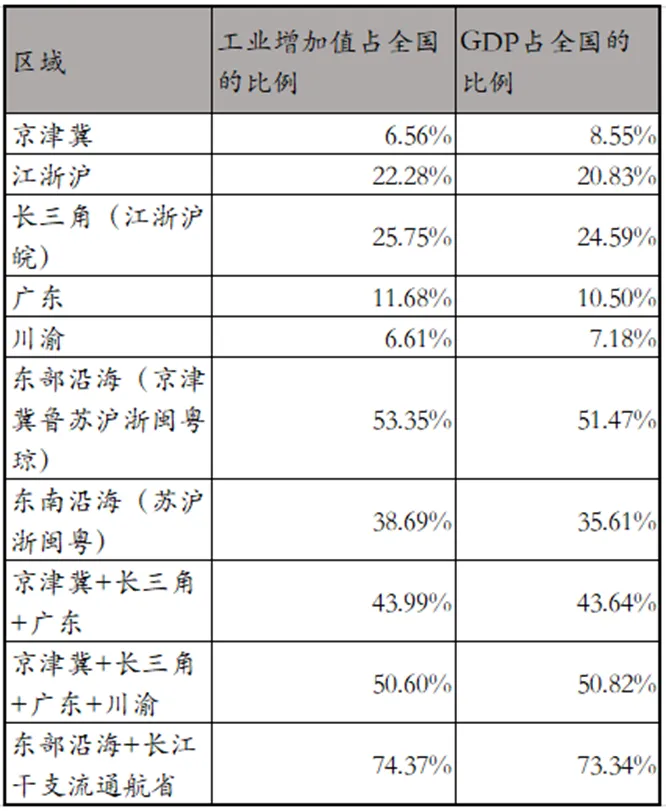

1、工业产能有多集中?

工业包括制造业、采矿业和水力、电力、热力和燃气供应业(后文简称“水电气热”)三个大行业门类。由于年度统计公报只公布各省的工业增加值,无法将这三个细分行业拆开,我们分析2024年的工业增加值数据。

在长三角、广东、东南沿海乃至整个东部沿海,工业增加值占全国的比例都显著高于其GDP占全国的比例。

京津冀、长三角、广东,京津冀、长三角、广东和川渝这两组,工业增加值占全国的比例和GDP占全国的比例差不多。长三角和广东工业增加值占比很高,而京津冀、川渝的工业增加值占全国的比重,都是低于其GDP占全国比重的。

但如果在京津冀+长三角+广东+川渝这个基础上,再加上湖北、湖南、江西、山东、福建、海南,凑成“东部沿海+长江干支流通航省”这一个组合,工业增加值占全国的比重又比GDP占全国的比重高了一点。也就是说,主要是山东、福建两个沿海工业省和长江中游的工业占比,比作为中国经济另外两极的京津冀和成渝地区还要略高一点。

东南沿海四省一市在中国工业中的地位,也可以由这张图凸显出来。这四省一市GDP占全国的35.61%,但工业增加值占全国的38.69%,比GDP占比高出3个多百分点。

此外,2023年,全国有404.9万个制造业法人单位,位于东南沿海四省一市的有204.28万个,占全国的50.45%。换言之,就制造业市场主体而言,东南沿海就是半壁江山。

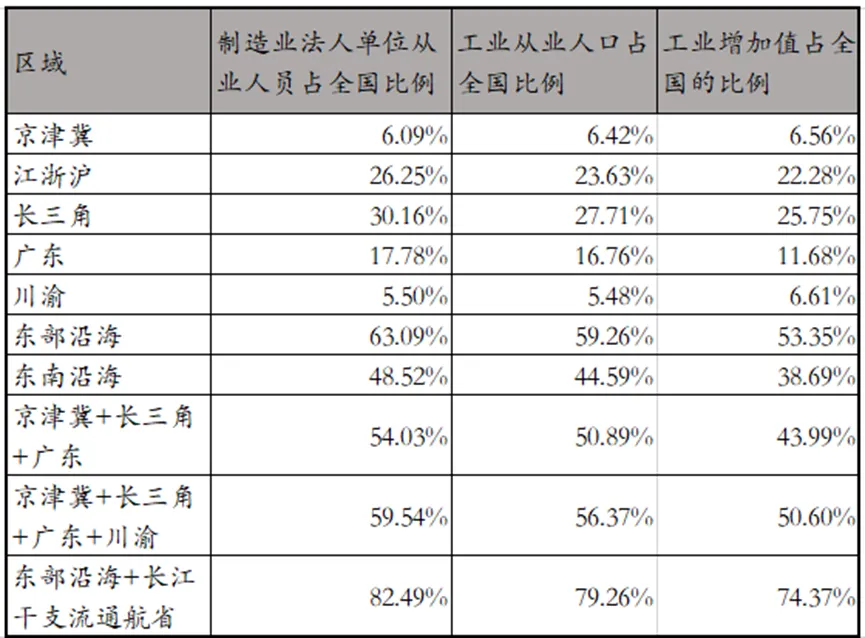

2、工业人口有多聚集?

比起工业增加值,工业人口的集中度更高。

根据2023年的第五次全国经济普查数据,全国现有制造业从业者1.23亿,其中个体工商户1836.1万。由于制造业从业者中的个体工商户,相当部分是从事手工业的,因此制造业法人单位从业人员的数据,最能体现中国制造业就业的高度集中。

我们来看下表。

因为工业人口,除了制造业人口还包括采矿业和水电气热从业人口,江浙沪、广东乃至整个东部沿海、东南沿海,制造业法人单位从业人员占全国的比例,都明显高于工业从业人口占全国的比例。这也就是我常说的,内陆地区的工业大量是资源型产业,而沿海工业则以制造业为主。

苏沪浙闽粤五省市,在中国经济中到底扮演何种角色?看GDP,它们的占比是35.61%,只有三分之一强,看工业产值,是38.69%,而看制造业从业人员,工业从业人员占比是44.59%,而制造业从业人员占比高达48.52%,接近一半。

内陆地区的非农GDP很大程度依靠一般生活性服务业和矿业来支撑,而东南沿海不仅集中了庞大的制造业产能,更集中了大量的制造业就业。

我们重点看一下四大经济高地的情况。长三角制造业法人单位从业人员占全国30.16%,换言之,全国每10个产业工人,就有3个在江浙沪皖三省一市工作。广东制造业法人单位从业人员占全国的17.78%,也就是说,全国每5个工人,就有接近一位在广东工作。

京津冀,制造业从业人员占全国比重,低于工业从业人员占全国比重,又低于GDP占全国比重,这反映了京津冀制造业占比较低——北京不重点发展制造业,河北、天津发展制造业受环保等因素限制。京津冀地区主要的战略功能是拱卫京畿、发展科技。

川渝地区,制造业从业人员占全国比重和工业从业人员占全国比重差不多,但都低于工业产值占全国的比重,这和川渝地区能源产业发达有关,而能源产业创造的就业岗位数远不如制造业。

我们再来分别比较各地区制造业人口、非农就业人员和常住人口占全国的比例。

京津冀和川渝,都是制造业人口占全国比例<非农就业人员占全国比例<常住人口占全国比例。

而长三角、广东、东部沿海、东南沿海全部都相反,制造业人口占全国比例>非农就业人员占全国比例>常住人口占全国比例。

再结合上表下方最后三组数据,均是制造业人口占全国比例>非农就业人员占全国比例>常住人口占全国比例,也可知在其他区域(北方内陆+东北+滇黔桂藏),制造业人口占全国比例<非农就业人员占全国比例<常住人口占全国比例。

概而言之,中国的就业分布,比人口分布更集中,工业就业人口的分布,又比全体就业人口更集中。

3、GDP数字背后的“大迁徙”

根据2024年的统计,全国就业人口是7.34亿人,其中非农就业人口超过6亿,所以从事第一产业的人口大约是1.3亿。

2024年,中国第一产业增加值91414亿元,平均每个农业就业人口对应的GDP是7万元。而每个非农就业人口对应的GDP是20万元。所以,发达地区和不发达地区的区别,本质在于,发达地区非农就业的人均产值更高(效率高),发达地区非农就业人口的占比高。

在中国特殊国情下,许多不发达地区的人流向发达地区工作,但他们的老人甚至小孩在家中留守,这就导致不同地区,就业人口在全部人口中的比例有很大参差。

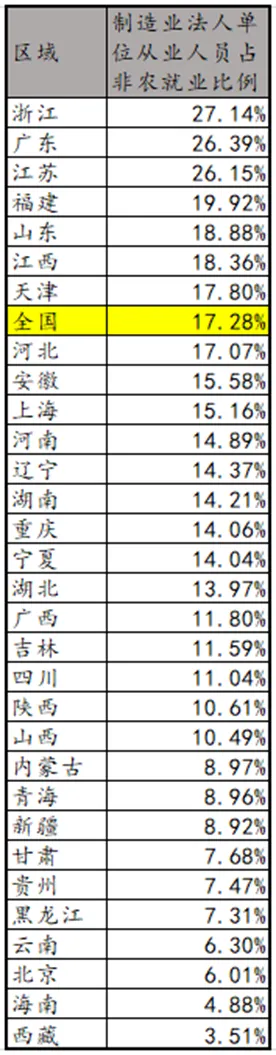

我们先来看不同省份制造业法人单位从业人口占全部非农就业人口的比例。

2023年,制造业法人单位从业人员占全国全部非农就业的17.28%。在31个省级行政单位中,高于全国平均水平的仅有7个省,比例最高的是浙江。产业工人占到所有非农就业人口中比例超过20%也只有浙江、广东、江苏三个省。除了这三个省以外,产业工人在就业人口中占比排在全国前五的还有福建、山东,沿海省份产业工人在所有就业人员中占比高,是有统计数据支撑的。

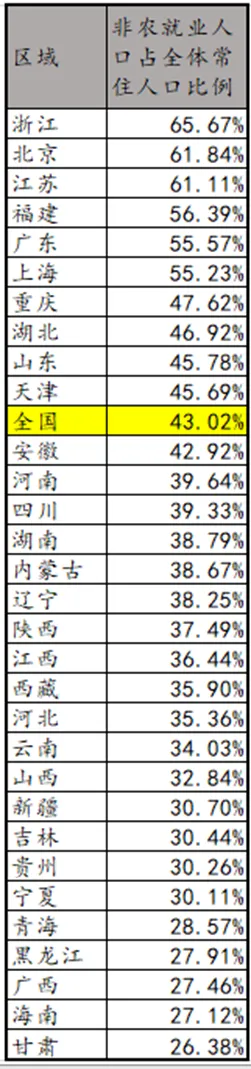

我们再来看一个数字,非农就业人口占常住人口的比例。

这个数字不同省份的悬殊之大,还是令我有些意外的。2023年,在全国范围内,非农就业人口占常住人口的比例是43.02%,非农就业人口占常住人口比重高于此数的只有10个省份。

经济普查数据里的非农就业人口是全口径人口,是包括公务员、参公事业单位等在内的。在这样的全口径下,除了非农就业人口,就只有农业人口和非就业人口了。

非农就业人口占全体常住人口超过60%的有浙江、北京和江苏三个省市。为什么非农就业人口占比会如此之高?主要有三个原因,一是城镇化、工业化水平高,所以非农就业人口在总就业人口中比例高,而农业就业人口比例较低;二是外来移民“不拖家带口”,适龄劳动力迁入老人小孩在老家,会导致迁入地劳动人口比例更高;三是同为就业人口迁入地,苏浙京生育率低于广东福建只作为人口分母不作为就业人口分子的儿童较少。

而反观欠发达地区,青海、黑龙江、广西、海南、甘肃五省,非农就业人口占所有常住人口的比例低于30%。主要原因也是两点,一是农业省农业人口比例较高,二是这些省份二三产业就业机会很少,适龄劳动力大量外流。最极端的典型,甘肃省2023年常住人口2465.48万,其中非农就业人口仅有650.32万,甘肃非农就业人口在全部常住人口中的占比最低,连年稳居全国人均GDP倒数第一,也就是很自然的了。

要之,从统计数据来看,中国制造业分布仍然相当集中在沿海地区,工业就业和非农就业人口的结构,和全国人口结构之间仍然有巨大的张力。内陆地区人口“背井离乡”到沿海创造财富,沿海地区创造的财富一部分通过“转移支付”回流到内陆(其中一部分用于满足内陆地区老人、小孩的公共服务需求),这样的循环,还远远没有被打破。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号